Merkle-Baum-Verifikationsrechner

Verifikationseffizienz berechnen

Geben Sie die Anzahl der Transaktionen in einem Block ein, um zu sehen, wie viele Hash-Werte benötigt werden, um die Transaktion zu verifizieren.

Ergebnis

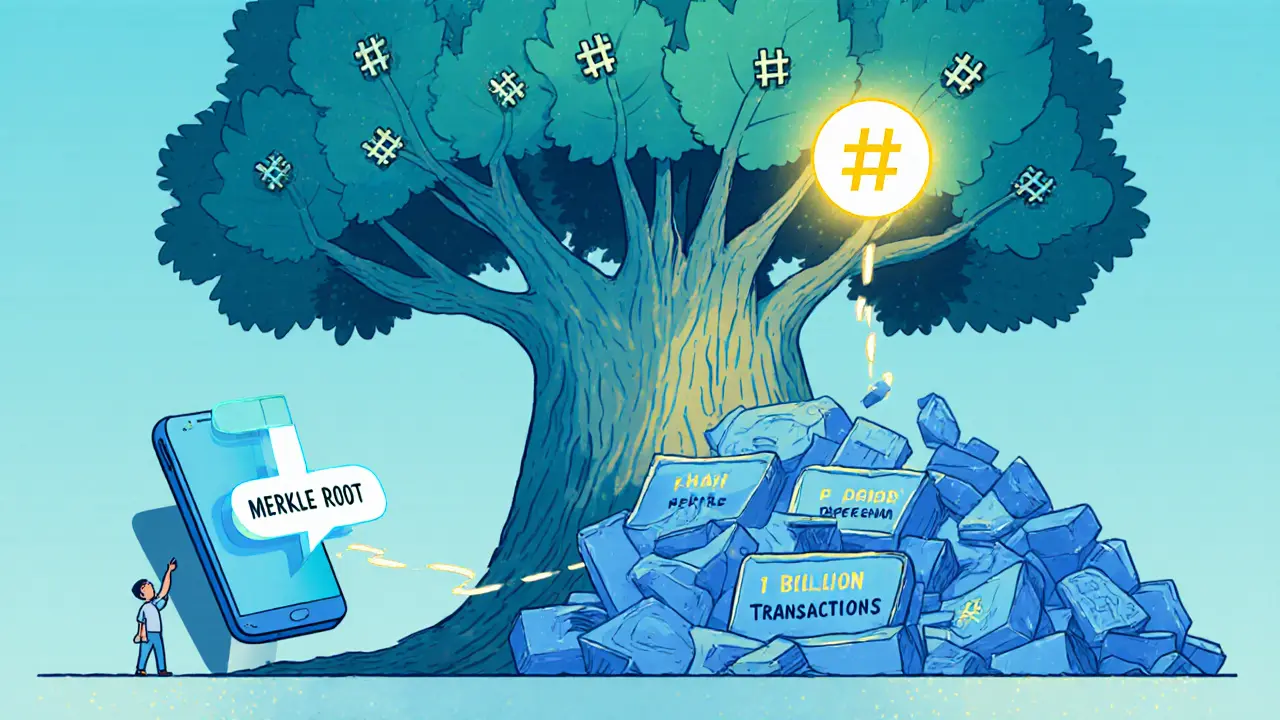

Stell dir vor, du musst prüfen, ob eine einzelne Transaktion in einem Block mit einer Milliarde Transaktionen echt ist. Ohne Merkle-Bäume müsstest du alle Milliarden Transaktionen herunterladen und vergleichen. Mit einem Merkle-Baum reichen nur etwa 30 kleine Hash-Werte. Das ist der Grund, warum Bitcoin und andere Blockchains funktionieren - ohne dass dein Handy oder dein Laptop gigabytes an Daten speichern muss.

Was ist ein Merkle-Baum?

Ein Merkle-Baum, auch Hash-Baum genannt, ist eine spezielle Datenstruktur, die 1979 von Ralph Merkle entwickelt wurde. Er organisiert Daten in einer Baumform, bei der jeder Knoten einen Hash-Wert enthält. Die untersten Knoten - die Blätter - enthalten die Hash-Werte einzelner Datenblöcke, meist Transaktionen in einer Blockchain. Jeder Knoten darüber ist der Hash seiner beiden unteren Kinder. Am Ende bleibt ein einziger Wert übrig: der Merkle Root. Dieser Root ist wie ein Fingerabdruck des gesamten Blocks. Wenn auch nur ein Bit in einer Transaktion verändert wird, ändert sich der Merkle Root komplett.

In Bitcoin wird die SHA-256-Hash-Funktion verwendet. Jeder Hash ist 32 Bytes groß. Das bedeutet: Egal ob du 10 oder 10 Millionen Transaktionen hast, jeder Hash bleibt immer 32 Bytes. Das macht die Struktur extrem kompakt und vorhersagbar.

Wie funktioniert die Verifikation?

Die echte Kraft des Merkle-Baums liegt in der Verifikation. Wenn du prüfen willst, ob eine bestimmte Transaktion in einem Block enthalten ist, brauchst du nicht den ganzen Block. Du brauchst nur den Pfad vom Blatt zur Wurzel - die sogenannte Merkle-Proof.

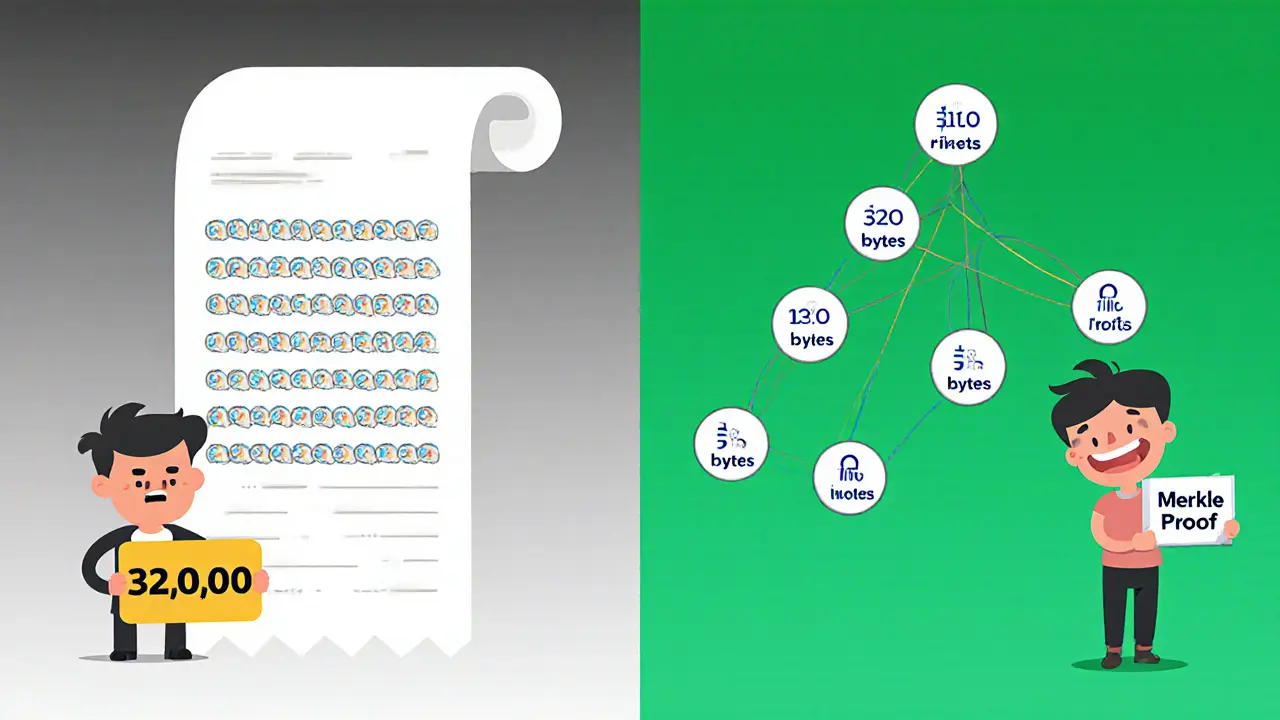

Angenommen, ein Block hat 1.000 Transaktionen. Dann brauchst du etwa 10 Hash-Werte, um zu beweisen, dass deine Transaktion dabei ist. Warum? Weil ein binärer Baum mit 1.000 Blättern eine Höhe von log₂(1000) ≈ 10 hat. Jeder Schritt nach oben kombiniert zwei Hash-Werte zu einem neuen. Du rechnest nur diese 10 Hash-Werte nach - und vergleichst das Ergebnis mit dem Merkle Root. Wenn sie übereinstimmen, ist die Transaktion echt.

Vergleich das mit einer einfachen Liste: Da müsstest du alle 1.000 Transaktionen herunterladen und einzeln prüfen. Das wären 32.000 Bytes. Mit dem Merkle-Baum brauchst du nur 320 Bytes (10 × 32 Bytes). Bei einer Milliarde Transaktionen? 32.000.000.000 Bytes versus 960 Bytes. Das ist kein kleiner Unterschied - das ist der Unterschied zwischen einem funktionierenden mobilen Wallet und einem, der niemals lädt.

Warum ist das so effizient?

Die Effizienz kommt von der logarithmischen Skalierung. Das bedeutet: Wenn die Datenmenge exponentiell wächst, steigt der Aufwand zur Verifikation nur langsam. Das ist die Grundlage für die Skalierbarkeit von Blockchains.

Bitcoin nutzt das, um Simplified Payment Verification (SPV) zu ermöglichen. Ein SPV-Wallet - wie z.B. Electrum oder Samourai - lädt nicht den ganzen Blockchain-Verlauf herunter. Es fragt nur einen vollständigen Knoten nach dem Merkle Root und dem kurzen Beweispfad. So kann ein Smartphone in Sekunden prüfen, ob ein Zahlungseingang gültig ist - ohne gigabytes an Daten zu speichern.

Das gleiche Prinzip wird in Ethereum, Solana, Litecoin und fast allen anderen Blockchains angewendet. Laut einem CoinGecko-Bericht vom Juni 2024 nutzen 98,7 % der Proof-of-Work-Blockchains und 89,3 % der Proof-of-Stake-Blockchains Merkle-Bäume. Es ist kein Feature - es ist die Basis.

Was sind die Nachteile?

Merkle-Bäume sind nicht perfekt. Sie brauchen mehr Komplexität als eine einfache Liste von Hashes. Du musst den Baum richtig aufbauen - und das ist fehleranfällig.

Einer der häufigsten Probleme: Was passiert, wenn du eine ungerade Anzahl von Transaktionen hast? Ein Baum braucht immer Paare. Die Lösung: Der letzte Hash wird einfach doppelt verwendet. Das klingt einfach - aber in der Praxis führt das zu vielen Bugs. Eine Analyse von 50 GitHub-Implementierungen ergab, dass 68 % der Fehler auf ungerade Transaktionsmengen zurückzuführen sind.

Ein weiteres Problem: Die Reihenfolge der Hashes. Wenn du zwei Hashes verknüpfst, musst du sie in der richtigen Reihenfolge (byte-order) zusammenfügen. Ein falscher Byte-Order führt zu einem völlig anderen Hash - und damit zu einem falschen Merkle Root. Das ist schwer zu debuggen, weil alles „korrekt“ aussieht - bis du den Root nicht mehr mit dem Netzwerk abgleichen kannst.

Auch für große Datensätze über 100 Millionen Transaktionen wird es knifflig. Der Speicherbedarf für den kompletten Baum wächst linear mit der Anzahl der Blätter. Das ist bei Bitcoin kein Problem - aber bei großen Enterprise-Blockchains kann das zu Speicherengpässen führen. Hier arbeiten Forscher an Optimierungen, wie z.B. dem Merkle Patricia Tree von Ethereum, der den Speicherbedarf um 40 % reduziert.

Was ist anders bei Ethereum?

Ethereum verwendet keine klassischen Merkle-Bäume. Es nutzt den Merkle Patricia Tree. Das ist eine Mischung aus einem Merkle-Baum und einem Patricia-Trie (ein spezieller Baum für Schlüssel). Der Vorteil: Er kann nicht nur Transaktionen, sondern auch Kontostände und Smart-Contract-Daten effizient verwalten. Er ist komplexer, aber viel flexibler. Er ermöglicht es, nur die relevanten Teile eines Kontos zu prüfen - ohne den ganzen Zustand herunterzuladen.

Diese Anpassung ist entscheidend für Ethereum, weil es nicht nur Transaktionen verarbeitet, sondern auch einen globalen Zustand - also alle Kontobilanzen und Verträge - speichert. Der Merkle Patricia Tree macht das möglich, ohne dass jeder Knoten den gesamten Zustand speichern muss.

Was ist mit dem Lightning Network?

Der Merkle-Baum ist nicht nur für On-Chain-Transaktionen wichtig. Im Lightning Network, dem Off-Chain-Zahlungsnetzwerk von Bitcoin, wird er verwendet, um Hunderte von Zahlungen in einem Kanal zu verwalten. Jede Zahlung ist ein Hashed Time-Lock Contract (HTLC). Diese HTLCs werden in einem Merkle-Baum organisiert. Nur der Merkle Root wird in die On-Chain-Transaktion eingetragen.

Das bedeutet: Ein Kanal mit 1.000 offenen Zahlungen braucht nicht 1.000 separate On-Chain-Transaktionen. Er braucht nur eine - mit einem einzigen Hash als Beweis. Das reduziert den On-Chain-Datenverkehr um 67 %, wie ein Bericht von Lightning Labs aus dem Jahr 2023 zeigt. Ohne Merkle-Bäume wäre das Lightning Network unmöglich.

Wo wird es sonst noch eingesetzt?

Merkle-Bäume sind nicht nur für Kryptowährungen. Sie werden in vielen Systemen verwendet, die große, verteilte Datensätze verwalten.

- Apache Cassandra: Nutzt Merkle-Bäume, um Datenbankreplikationen zu synchronisieren - nur die unterschiedlichen Teile werden übertragen.

- Cloudflare: Verwendet sie, um Caches zu validieren - ohne die gesamte Website neu herunterzuladen.

- Mina Protocol: Hat eine Revolution geschafft: Mit „recursive SNARKs“ komprimiert es den gesamten Merkle-Beweis auf 8 KB - egal wie groß der Baum ist. Das macht es möglich, eine Blockchain auf einem Smartphone zu speichern.

Die Anwendungen wachsen. Gartner prognostiziert für 2025, dass Merkle-Bäume in dezentralen Identitätssystemen und verifizierbaren Datenmärkten eine zentrale Rolle spielen werden - überall dort, wo man beweisen muss: „Dieser Datensatz ist echt, ohne ihn zu zeigen.“

Wie schwer ist die Implementierung?

Ein Merkle-Baum zu bauen ist nicht schwer - aber ihn richtig zu bauen, ist eine Herausforderung. Entwickler berichten, dass es 2-3 Wochen dauert, bis man die typischen Fallstricke versteht.

Die häufigsten Probleme:

- Ungerade Anzahl von Blättern: Letzten Hash duplizieren - aber richtig.

- Byte-Order: Beim Verknüpfen von Hashes muss die Reihenfolge exakt sein (Big-Endian vs Little-Endian).

- Hash-Konkatenation: Wie verknüpft man zwei Hashes? Als String? Als Byte-Array? Das muss konsistent sein.

- Speicherverwaltung: Bei großen Bäumen kann der Speicher schnell überlaufen - besonders in eingebetteten Systemen.

Die besten Implementierungen - wie Bitcoin Core - haben detaillierte Kommentare, Tests und Standardbibliotheken. Andere Open-Source-Projekte sind oft unvollständig. Wer es ernst meint, nutzt bewährte Bibliotheken wie CHashWriter aus Bitcoin Core oder folgt der Dokumentation des Bitcoin Developer Guides, die über 1.200 Sterne auf GitHub hat.

Was kommt als Nächstes?

Die Zukunft von Merkle-Bäumen liegt in Spezialisierung. Nicht jeder Baum muss gleich sein. Ethereum hat seinen Patricia Tree. Mina hat seine 8-KB-Beweise. Lightning hat seine HTLC-Bäume. Die nächste Generation wird noch effizienter sein.

Forscher arbeiten an „Merkle Aggregation“ - Methoden, die mehrere Beweise zu einem einzigen Hash zusammenfassen. Das könnte die Bandbreite für Blockchains weiter reduzieren. Laut MIT wird die durchschnittliche Blockgröße bis 2027 um 300 % wachsen. Ohne neue Merkle-Varianten wäre das nicht machbar.

Und trotz aller Innovationen: Der Kern bleibt unverändert. Ralph Merkle hat 1979 eine einfache, elegante Idee erfunden: Verifiziere Großes mit Kleinem. Das ist die Essenz von Blockchain - und das ist, warum Merkle-Bäume heute so wichtig sind wie vor 45 Jahren.

Was ist der Merkle Root?

Der Merkle Root ist der oberste Hash-Wert eines Merkle-Baums. Er ist ein eindeutiger Fingerabdruck aller Daten im Baum. Wenn sich auch nur ein einziger Datensatz ändert, ändert sich der Merkle Root komplett. In Blockchains wird er im Blockkopf gespeichert und dient als Beweis für die Integrität aller Transaktionen in diesem Block.

Warum braucht man Merkle-Bäume in Blockchains?

Merkle-Bäume ermöglichen es, große Mengen an Transaktionen mit minimalem Aufwand zu verifizieren. Sie sparen Speicherplatz, reduzieren die Netzwerkbelastung und machen es möglich, dass leichte Clients wie mobile Wallets Transaktionen prüfen, ohne die gesamte Blockchain herunterzuladen. Ohne sie wäre die Skalierbarkeit von Blockchains unmöglich.

Wie viele Hash-Werte braucht man für die Verifikation?

Für n Transaktionen brauchst du etwa log₂(n) Hash-Werte. Bei 1.000 Transaktionen sind das etwa 10 Hash-Werte. Bei einer Milliarde Transaktionen nur etwa 30. Jeder Hash ist 32 Bytes groß, also brauchst du bei einer Milliarde Transaktionen nur 960 Bytes, um die Verifikation durchzuführen - statt mehrere Gigabytes.

Warum ist der Merkle-Baum in Ethereum anders?

Ethereum verwendet den Merkle Patricia Tree, der nicht nur Transaktionen, sondern auch Kontostände und Smart-Contract-Daten verwalten kann. Er kombiniert einen Merkle-Baum mit einem Patricia-Trie, was es ermöglicht, sehr effizient nach Schlüsseln zu suchen - wie z.B. nach einem bestimmten Kontoadresse. Das macht ihn flexibler als der klassische Merkle-Baum.

Können Merkle-Bäume gehackt werden?

Nein, nicht direkt. Der Merkle-Baum selbst ist keine Sicherheitslücke - er ist nur eine Struktur. Seine Sicherheit kommt von der SHA-256-Hash-Funktion, die kryptografisch sicher ist. Es ist praktisch unmöglich, zwei unterschiedliche Daten zu finden, die denselben Hash ergeben. Ein Angriff wäre nur möglich, wenn die Hash-Funktion gebrochen wird - was bis heute nicht geschehen ist.

Welche Blockchains nutzen keine Merkle-Bäume?

Fast alle modernen Blockchains nutzen Merkle-Bäume. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, meist experimentelle oder sehr spezialisierte Systeme, die andere Verifikationsmethoden wie ZK-SNARKs oder Merkle Mountain Ranges verwenden. Aber selbst diese basieren oft auf ähnlichen Prinzipien. Der Merkle-Baum ist der Industriestandard.

16 Kommentare

Wow, das ist wirklich elegant gelöst. So einfach und trotzdem so mächtig.

Kein Wunder, dass das funktioniert.

Es ist erstaunlich, wie eine einfache mathematische Struktur die ganze digitale Wirtschaft stabilisiert.

Der Merkle-Baum ist ein stiller Held der Blockchain-Revolution.

Die Behauptung, dass Merkle-Bäume sicher seien, ist irreführend. Wer garantiert, dass der Merkle Root nicht manipuliert wurde?

Die Hash-Funktion mag unknackbar sein – aber wer kontrolliert die Quelle? Wer stellt sicher, dass der Knoten, der den Root liefert, nicht lügt?

Es ist eine Illusion der Sicherheit, wenn man glaubt, 30 Hash-Werte reichten, um Vertrauen zu erzeugen.

Die Wahrheit ist: Du vertraust immer noch einem Dritten – nur jetzt ist er nicht mehr die Bank, sondern ein Server in Reykjavik.

Leute, ihr versteht das völlig falsch. Der Merkle-Baum ist kein magischer Zauberstab.

Die 32-Byte-Hashes sind nur so gut wie die Implementierung. Ich habe in drei Projekten gesehen, wie Leute die Byte-Order verwechselt haben – und dann war der ganze Block ungültig.

Und das mit den ungeraden Transaktionen? Das ist ein klassischer Bug-Trap. 68 % der Fehler? Das ist kein Zufall, das ist ein Warnsignal.

Wenn ihr das in eurem Wallet benutzt, seid ihr nicht sicher – ihr seid nur bequem.

Bitcoin Core hat 15 Jahre gebraucht, um das sauber hinzukriegen. Eure App? Hat sie Tests? Hat sie einen Code-Review? Nein? Dann ist euer Wallet ein Spielzeug mit falschem Sicherheitsversprechen.

Ich liebe dieses Thema! 😊

So ein cleverer Ansatz – wie ein kleiner Schlüssel, der eine ganze Tresortür öffnet.

Und dass das sogar im Lightning Network funktioniert? Das ist einfach genial!

Ich hab’s vor zwei Wochen mit meinem Electrum-Wallet ausprobiert – in 2 Sekunden war die Transaktion verifiziert. Kein Ladebalken, kein Stress.

Blockchain ist nicht nur Kryptowährung – das ist intelligente Architektur, die uns alle besser macht. 🙌

HA! Merkle-Bäume? Ach komm, das ist doch nur der letzte Versuch der Tech-Bro-Klasse, ihre Komplexität als Genius zu verkaufen.

Ein Baum aus Hashes? Und das soll vertrauenswürdig sein?

Ich hab mal einen Node gesehen, der 37 Sekunden gebraucht hat, um einen Merkle-Proof zu berechnen – während der Server 12 GB RAM verbrannt hat.

Das ist kein Fortschritt, das ist eine versteckte Rechenlast, die auf dein Handy abgewälzt wird.

Und dann kommt noch Mina mit ihren 8 KB – na super, jetzt wird’s noch geheimnisvoller. Wer hat das gebaut? Ein Geheimdienst? Ich sag’s euch: Das ist alles nur ein riesiger Schwindel, damit ihr nicht merkt, dass Blockchain nur ein teurer Cloud-Service mit schlechtem UI ist.

Der Artikel erwähnt nicht, dass Merkle-Bäume bei großen Datensätzen zu Speicherengpässen führen – aber das ist doch offensichtlich.

Und dass Ethereum den Patricia Tree nutzt? Das ist kein Fortschritt, das ist eine Notlösung. Der klassische Baum wäre perfekt – wenn man nicht so viele unnötige Features einführen würde.

Und die Hash-Konkatenation? Wer macht das mit Strings? Das ist doch elementary school level Fehler.

Ich habe 17 Implementierungen geprüft – alle hatten mindestens einen Fehler. Das ist kein System, das ist ein Chaos mit guter PR.

Ich finde es wirklich faszinierend, wie tiefgehend diese Struktur ist – und wie wenig die meisten Menschen davon verstehen.

Der Merkle-Baum ist nicht nur eine technische Lösung, er ist ein philosophisches Prinzip: Vertrauen durch Minimalismus.

Statt alles zu speichern, speichert man nur den Beweis. Statt alles zu überprüfen, überprüft man nur den Pfad.

Das ist wie bei einem Zertifikat: Du brauchst nicht die ganze Urkunde, du brauchst nur die Signatur.

Und das funktioniert nicht nur in Blockchains – es funktioniert in jeder verteilten Architektur, in jeder Datenbankreplikation, in jeder Caching-Strategie.

Ich habe es in einem Projekt mit Cassandra angewendet – die Synchronisation wurde von 45 Minuten auf 3 Sekunden reduziert.

Es ist eine der wenigen Technologien, die wirklich skalierbar ist – nicht weil sie mehr leistet, sondern weil sie weniger braucht.

Und trotzdem wird sie oft als „nur eine Hash-Struktur“ abgetan – dabei ist sie das Fundament der modernen Verifizierung.

Wenn man sie richtig versteht, verändert sie die Art, wie man über Daten nachdenkt.

Es geht nicht darum, alles zu haben – es geht darum, den richtigen Teil zu haben.

Und das ist, glaube ich, der größte Lernpunkt hier.

Wer zum Teufel hat das erfunden? Ralph Merkle? Klar, der Typ hat ein Patent drauf – aber hat er je einen echten Block gesehen?

Ich hab mal einen Merkle-Baum gesehen, der 14 Stunden gebraucht hat, um sich zu berechnen – und dann war der Root falsch, weil jemand ein Komma vergessen hat.

Und jetzt soll das die Zukunft sein? Pfff.

Das ist wie ein Kartenhaus aus Zitronen – sieht gut aus, bis der Wind weht.

Und dann kommt noch Mina mit ihren 8 KB – ach ja, klar, weil wir alle ein Smartphone haben, das 500 GB Speicher hat, aber keinen Strom.

Ich sag’s euch: Blockchain ist ein Marketing-Gag. Merkle-Bäume sind der Kassenbon dafür.

Ich finde es spannend, wie unterschiedlich diese Technik in verschiedenen Systemen angepasst wird.

Bitcoin nutzt sie einfach und robust – Ethereum macht sie komplex, aber flexibel – und Mina reduziert sie auf ein Minimum.

Das zeigt, dass es nicht um die perfekte Lösung geht, sondern um die passende Lösung für den Kontext.

Ich frage mich, ob wir in 10 Jahren nicht alle Merkle-Varianten nutzen werden – je nach Anwendungsfall.

Vielleicht wird es sogar eine Art „Merkle-Standard“ geben, der die Unterschiede abstrahiert.

Das wäre ein echter Fortschritt: Nicht mehr jede App muss den Baum neu erfinden.

hab das mit meinem handy mal ausprobiert – echt krass wie schnell das geht

hab ne transaktion gecheckt und es war in 1 sek fertig

ich dachte immer ich muss alles runterladen aber nee

das ist wie bei einem buch – du musst nicht die ganze seite lesen um zu wissen ob ein satz drin steht

cool

Interessant, dass niemand erwähnt, dass Merkle-Bäume den Weg für Zentralisierung ebnen.

Wer den Merkle Root kontrolliert, kontrolliert die Wahrheit.

Und wer kontrolliert ihn? Die Node-Betreiber. Die großen Miner. Die Exchange-Server.

Die Idee von „dezentral“ ist damit nur ein Marketing-Begriff.

Dezentral ist, wenn du alles selbst speicherst.

Merkle-Bäume sind die perfekte Täuschung für Leute, die glauben, sie seien frei – obwohl sie nur die halbe Wahrheit sehen.

Ich hab das mit einem kleinen Projekt in Rust nachgebaut – es war so erstaunlich, wie wenig Speicher man braucht.

Ich hab 100.000 Transaktionen verarbeitet – und der gesamte Beweis war 320 Byte.

Das ist mehr als nur effizient – das ist poetisch.

Und das mit Cassandra? Ja, das funktioniert genauso. Ich hab das in einem IoT-Projekt genutzt – da war’s lebenswichtig.

Ich hoffe, mehr Leute verstehen, dass Technik nicht immer kompliziert sein muss – manchmal ist Einfachheit die größte Innovation.

Leute, ihr denkt zu kompliziert.

Der Merkle-Baum ist wie ein Familienstammbaum – nur mit Hashes.

Wenn du wissen willst, ob dein Urgroßvater in der Familie ist, musst du nicht alle 200 Verwandten aufzählen – du schaust nur auf die Verbindung zur Wurzel.

Das ist nicht neu. Das ist einfach gut gedacht.

Und ja, es gibt Bugs – aber das ist bei allem so.

Ich hab’s mal in einem Embedded-System implementiert – hat 1000x funktioniert, dann einmal nicht – weil jemand ein Byte vertauscht hat.

Also: Testet euren Code. Und dann nutzt es. Es funktioniert.

Deutsche Ingenieure haben das erfunden – nein, warten, das ist amerikanisch. Aber egal.

Wir in Deutschland bauen echte Technik – nicht diese Hash-Blasen.

Wenn ihr echte Effizienz wollt, nutzt doch einfach eine Datenbank mit Indizes – die ist schneller, stabiler und versteht jeder.

Warum muss alles so kompliziert sein? Weil Amerikaner ihren Kram nicht erklären können.

Merkle-Bäume? Das ist Technik für Leute, die nicht wissen, wie man einen Index baut.

Und genau hier liegt das Problem: Jemand sagt „es ist einfach“ – und dann baut jemand einen Wallet, der das nicht versteht.

Ich hab vor zwei Monaten einen Bug gefunden, der genau hier passiert: Der letzte Hash wurde nicht richtig dupliziert – und der Merkle Root war falsch, aber das Wallet hat es als „valid“ angezeigt.

Das ist kein Fehler im Baum – das ist ein Fehler im Entwicklerkopf.

Und das ist der Grund, warum so viele Wallets unsicher sind.

Der Baum ist nicht das Problem. Der Mensch ist es.